《送郎去参军》——

抗日歌曲手稿里的家国情怀

本报记者胡薛丹

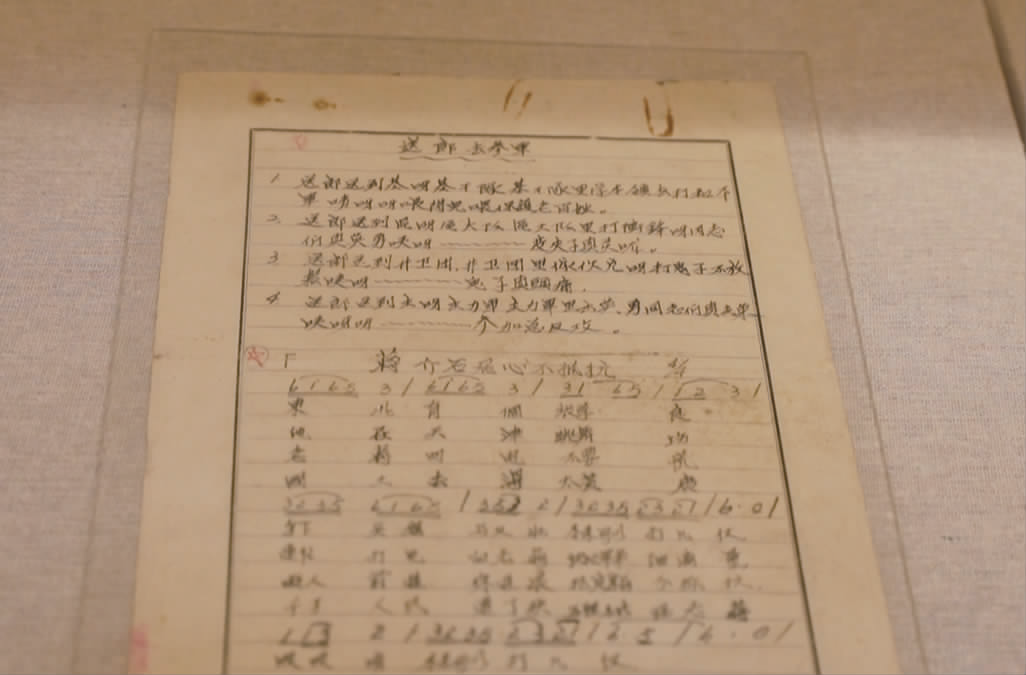

“送郎送到基呀基干队,基干队里学本领……”这是陈列在海门区烈士馆里的一张泛黄的歌曲手稿(见图 )。虽然纸张已泛黄、字迹略显斑驳,却如同穿越时空的钥匙,打开了一段充满血与火、爱与勇的历史记忆。7月2日,记者来到海门区烈士馆,了解这张手稿背后的故事。

海门区烈士馆始建于1952年,当时由全县人民集资建设而成。这张歌谱也是1952年建馆后征集上来的,它是抗战时期苏中四分区海启地区一份真实的红色史料。歌谱里面共有两首歌曲,一首是《送郎去参军》,另一首是《蒋介石居心不抵抗》。海门区烈士馆工作人员张国华说:“《送郎去参军》里面有四句歌词,它体现了海启抗战的队伍,是由基层的民兵一步步发展起来的。民兵从基干队到区大队,再到警卫团,最后到抗战的主力部队新四军,这是当时整个抗战力量的体系。”

这张手稿正是当时海门抗战态势的真实写照。“江北特委的建立和新四军的东进,为海门送来了抗战火种。海门民运、军运工作蓬勃开展,不做亡国奴,母送儿、妻送郎去参军,海门人民抗敌热情空前高涨。”张国华介绍,“在整个抗战时期,海门地区共发展自卫队员两万余人,初步形成了主力部队、地方武装和民兵三结合的体制,为广泛开展群众性的游击战争并取得海门抗战的胜利积蓄了力量。”

据了解,这一时期,在海启的抗战斗争中涌现了很多英雄模范。一等战斗英雄黄士奇,在袭击日伪军宋季港据点时,一次就击杀了特工10余人;一等神枪手王祥,在反“清乡”斗争中,一人毙、伤日军士兵36人和伪军10余人;还有一等民兵英雄何凤生,一年时间,将他组织的民兵团队由拥有3支破枪发展到34支。

这张《送郎去参军》歌曲手稿不仅是文艺创作的结晶,更是中国共产党带领人民军队和群众践行抗日持久战的精神见证。手稿背后,是中国共产党“发动群众、依靠群众”的智慧,是人民军队“为民族解放而战”的担当,更是中华民族在苦难中始终坚守的乐观与勇气。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016