正余镇王浩片古河古岸及地名演变

□丁久铭

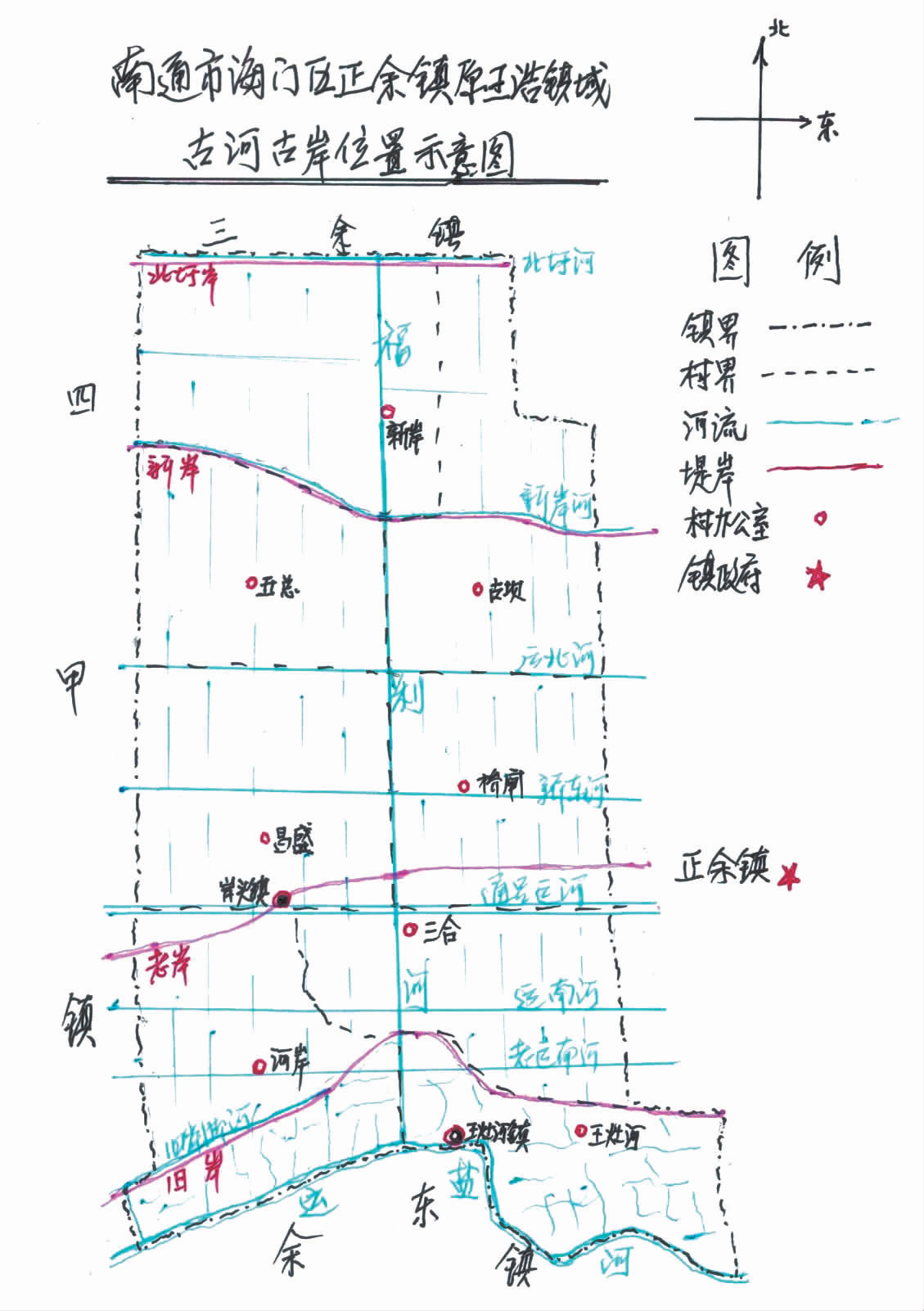

原王浩镇域古河古岸位置示意图

正余镇西片区原王浩镇的区域,东与原正余镇接壤,西与原四甲、货隆镇相依,南与余东镇为邻,北与南通市通州湾江海联动开发示范区的三余镇交界。全镇总面积31平方公里左右,呈东西窄(宽度不足4000米,南端有5000多米)、南北长(长度9000多米)的地形,区域虽小,但其是通东地区从成陆到海积平原形成过程的一个缩影。

通吕水脊

原王浩镇域成陆时间要从最南端的“通吕水脊”说起,因为有了“通吕水脊”后,才有后来的古运河(运盐河)和古堤岸(旧岸、老岸、新岸、北圩岸)。根据1985年编印的《王浩乡志》依据《万历通州志》等史书叙述,原王浩镇区域的南部(现正余镇王灶河村和河岸村的旧岸脚河以南区域),地处海门区域成陆最早的“通吕水脊”上,历史悠久。因大量泥沙沉积于长江口,形成几十个大小沙洲。在六朝梁(552)时,出现东洲和布洲两个较大的沙洲。唐代十世纪中叶涨接为东布洲,成陆时间在距今约1500-1800年间。五代十国时期的后梁开平元年(907),东布洲伸成东西长约150里,南北约40里的“通吕水脊”(从南通唐闸附近到吕四)。原王浩镇的南部就处在“通吕水脊”中段北部地区,整体地层在今通东地区应算最高了。但毕竟是自然涨成的陆地,故原来沼泽遍地,沟河密布,水道复杂,芦苇连绵,杂草蔽野,人迹罕至。据相关史书记载,唐朝时期,北方尤其是黄河流域因各种原因南迁的大批移民中,有部分人来到此地进行开垦荒地,从事盐业、渔业和农耕生产,以后人口逐渐增多。

运盐河

虽说运盐河的开挖和疏浚时间均在“旧岸”和“老岸”之后,但它在王浩镇域最南端,是现正余镇和原王浩镇同余东镇交界的河流,按照由南向北的顺序,就先说运盐河。运盐河是一条东西向人工开挖的运河。该河的上游形成年代较早,源于西汉(公元前179-141)时期,以煮海盐为利而凿,自扬州、泰州逐渐延伸至通州。但通州至各煮盐场的河流不畅通,各盐场盐民生产的海盐都从陆路车运,十分不便。南宋咸淳五年(1269),两淮制置使李庭芝调集民夫开挖金沙河,河长约40里,把金沙、余庆(余西、余中、余东)场连接起来,当时称为串场河,并与运盐河(后称通扬运河)连接起来,故该串场河后来也称为运盐河,使海盐由陆运改为水运,盐民减少了陆路车运的劳苦,也使该河成为重要的海盐运输线,这就是南通境内第一条运河。嘉靖十年(1531),由知县赵九思主持对运盐河进行了疏浚,使盐民把海盐运向通州(即现在的南通市区)、扬州更方便。直至中华人民共和国成立前后,该河道一直是通东地区东西向的重要水路交通动脉。1916年,在运盐河北侧的王灶河镇设有大达轮船码头,南通至吕四的客轮(汽油船)每天都航行在这条运盐河上,直到1958年通吕运河开航后,运盐河上的客轮才停运。当然,运盐河现在仍为当地的水利排灌发挥着重要作用。

旧岸

旧岸是“通吕水脊”北边缘的一条捍海堰,也是第一条海堤岸。后人将该海堤岸的所在位置称为“旧岸脚”,俗称“旧岸”,也称李公堤。

《王浩乡志》中根据《万历通州志》海门河渠附注栏记载通州建州后周显德五年(958)期间始自唐黜陟使李宝负责所建“沿海捍海堰表一百四十二里,遮护民田,屏蔽盐灶,其功甚大。”

不过在明嘉靖《海门县志》中记载的建堤时间更早,“唐大历(766-799)中,李承(也称李承实)为进南(淮南)节度使判官(黜陟使)筑堤堰以捍海……延袤142里。”此记载除时间有偏差(通吕水脊形成时间为后梁开平元年907年)外,人物和筑堤目的及堤岸长度均相似。当然,我们从“遮护民田,屏蔽盐灶,其功甚大”中可见证我们的先祖在1000多年前就在这里,不仅以烧盐、捕捞为生,也已开始农耕了。

旧岸的具体位置是,福利河东,现王灶河村同三合村交界处,福利河西往西南至老运南河环洞桥北为河岸村同三合村交界处,环洞桥向西偏南经河岸村8、9、30、32、33村民组北侧朝四甲镇胜宏村同苍路一带延伸,现在还有旧岸遗址。辨认旧岸走向的特征为,岸北均是南北向的土窕头田,岸南都是不成形的田块,大小不等,长短不一,坐落在弯弯曲曲的横沟、竖沟、坟沟和园沟之中。就在这种原始的土地上,先民们不仅能安家,辛勤劳作,自强不息,艰苦奋斗,创业发展,还不忘他们的来时之路。既在以自然沟河环绕的一小片土地上安家立业,又将自己的姓氏和所在地形结合起来,把居住地称为“某家园”“某家埭”等,后逐渐变成了远近知晓的地名。根据《王浩乡志》记载,在这区域内自东向西传承至今的有徐家园、孙家园、戴家园、李家园、崔家园、潘家园、石家园、江家园、蔡家园、顾家园、张家园、蒋家园、陈家园、李家园、王家园、丁家园、梁家园、俞家园、刘家园、张家埭和王家埭等20多个带有姓氏的老地名。当然这些姓氏只是在这块原始土地上辛勤开垦、艰苦创业先民们的代表。在这片区域内还有不少其他姓氏的先民,只是他们没有形成地名而已。

老岸

老岸是“通吕水脊”以北的第二条海堤岸。由范公堤和沈公堤连接组成,后统称为“范公堤”,也称“老皇岸”,俗称“老岸”。《王浩乡志》中据《万历通州志》记载,北宋天圣元年(1023),时任泰州西溪盐官(兴化县令)范仲淹,因“旧岸”堤身不固,多处溃决,大片田地、庐舍和盐灶淹没便上诉朝廷,主议重修捍海堰。宋天圣二年(1024)更筑海堤,历时四载,东西向的捍海堰堤筑成,遂使濒海沮洳泻卤之地化为良田,民灶奠居至今赖之,这就是范公堤。宋至和年间(1054-1056),海门知县沈起(沈兴宗)负责从吕四向西筑捍海堰堤70里,对接范公堤,所筑堤岸称沈公堤,后沈公堤与范公堤统称范公堤,也称老皇岸,俗称老岸。范公堤和沈公堤的接头处就是现江苏浩大铜业公司西南侧的老岸头镇所在地。这条堤岸的位置自老岸头镇向西偏南经过通吕运河南侧现河岸村北端的17、18、19村民组(盛家宅沟)一带向现属四甲镇的范南村和货隆村交界的草棚镇、石头镇方向延伸。岸头镇向东偏北的位置在通吕公路以北,现昌盛村和桥闸村域内。1978年4月之前在老7大队的4、2、1生产队一带和老13、14、15、16大队北端与老7、6、5、4、3大队南端交界处,也是1978年4月之后新的6、4大队和新16大队交界的地方。在1976年搞通吕运河两侧样板片建设平整土地后,此处的老岸遗址无存。

从南边旧岸至老岸相距约1000多米,这块新围垦的区域同旧岸南边自然涨成的地形、地质不同,属于海积平原。当时在以沈起为主的政府官员组织和指挥下进行了整体的规划开挖河道,每土窕田的宽度虽不均匀,有300多米宽的,也有100米左右宽的,但从旧岸到老岸都是南北纵向的土窕头田。参与这片土地开垦、烧盐和农耕的人们都是自南至北靠土窕田沟边搭舍建棚,比较规范。他们不管是从“旧岸”南迁移过来,还是外地移民过来的,都像旧岸南的住户一样,将自己的姓氏和所在土窕田沟联系取地名。如由东向西分别就有钱家沟、赵家沟、东王家沟、王家沟、西王家沟、顾家沟、俞家沟、冯家沟、梁家沟、汤家苴、俞家庄等10多个“某家沟”“某家苴”“某家庄”的地名。虽然这些地方也有其他姓氏相伴而居,例如梁家沟中其实梁姓的人家不多,而是姜氏、吴氏等姓氏住户较多,这可能梁氏住户迁入在前,梁家沟的地名先出名了。所以当时参加这片土地开发的肯定不止这些姓氏人家,他们只是代表而已,但他们所取的地名却延续至今。

新岸

新岸是“通吕水脊”以北的第三条海堤岸,也称姜公堤,俗称“新岸”。

明万历十六年(1588),海门知县姜天麟负责所筑的捍海堰即海堤岸,其位置就在现在东西向的新岸河一线即为新岸村同五总、古坝村西片交界处,并从古坝村东片的中部向东延伸。从老岸至新岸的距离南北长短不一,东边短一些,西边长一些,平均为2000多米长。这片区域的开发大致延续了老岸南边的方法,从东往西的土窕头基本上都是同老岸南相一致的。在这些南北向的土窕头中,住户也基本上以老岸南向老岸北迁移延伸为主,因为由东向西也称为钱家沟(也有赵姓、王姓等)、王家沟、顾家沟、西王家沟、俞家沟、冯家沟、梁家沟等。这些“某家沟”后来逐渐同老岸南的“某家沟”连在一起,对外统称“某家沟”,使老地名的南北长度得到延伸。但在老岸头镇附近由于成陆早一些,部分先民在此先围地烧盐等,形成这一区域内不成土窕的现象,即后来称为庄家园、姜家园、刘家园、汤家大园等。从这些园往北往西也都是土窕头田。虽然有了安居的住户姓氏,同老岸南的汤家沟(苴)、俞家沟(庄)住户的姓氏相一致,但他们没有形成同姓氏相连的地名,而是以开垦时的土窕头编号三总、四总、五总为地名,特别是四总、五总在外界知名度较高,并延续至今。

北圩岸

北圩岸是“通吕水脊”以北第四条海堤岸,称为张公堤,俗称“北圩岸”。

北圩岸是光绪二十七年(1901)至光绪三十三年(1907),由清末状元、著名实业家、教育家张謇成立的通海垦牧公司围海造田时所筑的东西向堤岸,该堤岸的位置在现正余镇(原王浩镇)同南通市通州湾江海联动开发示范区三余镇的交界处,即新岸村和古坝村的北端。该堤岸筑成后,共围垦的沿海滩地10万亩,其中可耕地2万余亩,这方围垦后的土地直到中华人民共和国成立初期还是人烟稀少的地方。当时镇域南部的不少人家去种“荡田”,朝北种田去叫“下荡去”,而当地的住户把他们称为“老场里来人”或“老场人”,说明他们也是从南部迁移过去的。后来在王浩公社党委政府的组织领导下,先是动员南部几个大队到新岸北分片开垦种植,然后再组织南部大队动员人们向北迁移定居。通过几年的连续工作,使这片区域内的1、2、20大队人口快速增长,促使农田基本建设和农副业生产快速发展起来。

地名的演变

上述所知,原王浩镇域“一河四岸”的形成,先后跨越了1200多年的历史长河,所以在这区域内形成的“某家园”“某家埭”“某家沟”等老地名,就是当地人们代代相传、自强不息、辛勤创业的有力证明。但随着时代的变化和形势的发展,这些老地名已逐渐淡化,只能留在中老年人的记忆中,现在随着网络社会的发展,使用手机的人们在同外界交往中,将自己的所在地都以现在的镇、村名或加上农村主要道路的路名转发定位信息,确实使人们的生活十分方便。

为了让青少年同老一辈一样,对原来的老地名有所了解,留住家乡美好记忆,故把老地名与现在行政村名的演变过程作简略介绍。当然从前的行政机构包括新中国成立前后的区、乡、村等行政村名称在人们心目中已淡化,在这里不再详述。只有同姓氏相关的老地名却一直延续下来,直至1957年小乡并大乡时,原王浩镇域内开始统称王浩乡,1958年成立人民公社时称为王浩人民公社。在建乡建社时,为了便于工作,将全乡划分为21个生产大队,从北向南排序,北圩岸至新岸之间自东向西编为1、2大队,后因1大队东边的二十土窕从南部移入住户的增加,增编了20大队。从新岸至老岸之间,自东向西,将钱家沟(含赵姓、王姓)等编入3大队,王家沟等编入4大队,顾家沟等编入5大队,俞家沟、西王家沟编入6大队,北冯家沟、梁家沟和汤家沟编入8大队,四总编入9大队,五总编入10大队,老岸头镇和附近成陆较早的庄家园、姜家园、刘家园和汤家大园等编入7大队。从老岸至旧岸之间自西向东将俞家庄编入11大队,汤家苴编入12大队,冯家沟和梁家沟编入13大队,顾家沟、俞家沟、西王家沟等编入14大队,把赵家沟编入15大队,钱家沟编入16大队。从旧岸到运盐河之间自东向西,将徐、朱、王、潘、江、戴、李、崔等八个姓氏园编入中心大队。石、崔、朱、江、蔡等五个姓氏园编入17大队。蒋、王、顾、蔡、冯、陈、李、王等八个姓氏园编入18大队,徐、丁、俞、王、张等五个姓氏园编入19大队。

1978年4月23日,王浩公社党委政府为了便利各大队的行政管理和农田基本建设规划的需要,除1、2、20和中心等4个大队外,对新岸河至运盐河区域内的17个大队的行政区划做了调整。将原3、4、5、6、8、9、10大队均以运北河为界,运北河以北原3、4大队的区域编为新3大队,原5大队和原6大队福利河东的区域编为新5大队,原6大队福利河西的区域和原8大队的区域编为新8大队,原9、10大队的区域编为新10大队。运北河以南的原3、4大队的区域编为新4大队,原5大队和原6大队福利河东区域编为新6大队,原6大队福利河西区域和8大队区域及原7大队新东河以北的区域编为新18大队,原9、10大队新东河以北区域编为新9大队,原13大队在通吕运河以北的区域和原9、10大队在新东河以南的区域和原7大队新东河以南区域编为新7大队,原14、15、16大队在通吕运河以北的区域编为新16大队。通吕运河以南将原14大队区域编为新14大队,原15、16大队区域编为新15大队,将原12大队8队和原13大队通吕运河以南区域编为新13大队,原11、12大队在通吕运河至新运南河之间的区域编为新11大队。撤掉18大队,将其福利河东的区域和原17大队区域编为新17大队,其福利河西的区域和原19大队1至9队加上原12大队10、11队编为新19大队,将原19大队7至10队和原11大队新运南河以南区域编为新12大队。

1981年4月,根据海门县委县政府统一部署,王浩公社对各大队进行了命名。命名1大队为小闸大队,2大队为新岸大队,3大队为古坝大队,4大队为富裕大队,5大队为圩荡大队,6大队为得利大队,7大队为昌盛大队,8大队为陈窑大队,9大队为四总大队,10大队为五总大队,11大队为俞庄大队,12大队为河岸大队,13大队为冯梁大队,14大队为三合大队,15大队为双沟大队,16大队为桥闸大队,17大队为王灶河大队,18大队为新联大队,19大队为六园大队,20大队为永前大队,中心大队为竹林大队。

1983年11月恢复乡村行政体制时,王浩乡21个大队的命名均变为行政村村名,同时原生产队改为村民小组。

2001年4月,在全市对行政村进行合并时,王浩乡的21个行政村合并为8个行政村,即新岸、小闸两村合并为新岸村,古坝、永前、圩荡村合并为古坝村,五总、陈窑村合并为五总村,昌盛、四总、新联村合并为昌盛村,桥闸、得利、富裕村合并为桥闸村,三合、双沟、冯梁村合并为三合村,王灶河和竹林村合并为王灶河村,河岸、六园、俞庄村合并为河岸村。

2001年9月,王浩乡撤乡建镇,即王浩镇。2012年12月在全市进行乡镇合并时,将王浩镇和正余镇合并为新的正余镇,原王浩镇的8个行政村和浩盛街道均属新的正余镇管辖。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016