张謇书法艺术管窥

□蔡卫东

张謇(1853—1926),字季直,一字处默,又字树人,晚号啬庵。清光绪甲午(1894)状元,中国近代伟大的实业家、政治家、教育家、书法家。

张謇书法的主要特点

张謇一生刻苦练字,四体俱精,尤以行楷为最,其作品雍容肃穆、气度恢宏,被誉为“同、光间书法第一”。

一、 笔画秀朗俊挺、严谨圆润

书法是靠运行点画所产生的线条来组合结构、章法的。张謇书法的显著特点就是点画秀朗俊挺、严谨圆润,毫无散漫随意之感。

张謇从小刻苦练字,早年专注于临习褚遂良的《枯树帖》《圣教序》和颜真卿的《告身帖》《争座位帖》,成人后广泛临习《爨龙颜碑》《藏公碑》《醴泉铭》《皇甫碑》《元妙观碑》《曹娥碑》等,尤以褚、颜为最。在学书临摹过程中,张謇非常注重“精”,注重细节的把握、法度的严守。他在1926年为毕业生演讲时说:“写字须一笔一画均有着落,注意于常人所易忽略之处。”因而张謇的字,特别是早期的楷字,工整谨严,端庄秀雅,每一点每一画圆润雅致、饱满到位,毫不敷衍。如《题钟楼七言联》《南通博物苑南馆八言联》《通海界柱碑》等,以颜字为底,逆起驻收,中锋行笔,点画圆融饱满;而《重建宋文公渡海亭记》《纪念小学校记》等则平正峭劲,线条稍细,秀朗俊挺,欧、褚、颜有机融合;《未镂已雕不扶自直,垂德而处虚已以游》联、《千古依然四屏条》等则点画丰满圆转,线条自然流畅,轻重映带,厚朴沉着,既严谨有度,又圆润率性。

二、 结体平正秀雅、洞达通透

张謇十分注重书法与人品之“正”,他曾说:“写字最要结体端正平直,决不可怪,更不可俗。”强调书法须“从平正方面去做,尤须多玩古人”。因而,张謇的字结字平正,笔画分布匀实,避让有度,很少大开大合,且取势平稳,方正舒展,宽博洞达。不管是楷字还是行草书,张謇的字都较大程度地体现为欹侧向端庄的倾斜,基本体现为均衡平直、右肩自然、左脚收敛,整个字形舒朗宽博,端庄通达。同时,在结体上因字造型,因形生势,收处紧致,放处舒展,严谨处有张扬,舒张处又不失方寸,重心下沉,显得收放自如,张弛有度。张謇书法结字的另一个特点就是虚实互补,讲究空间分割,腾挪转移,穿插揖让自然到位,布白匀净,中宫疏朗,大部分字横画稍细,竖画与捺画适当加重,以此增加整个结体形态的立体感。同时,通过拉长中横的手法,使字内空间博然开朗,虚实相映,“洞达”之趣跃然而生。

三、 气度雍容肃穆、浑厚凝重

不同的书家,不同的书法作品,均有不同的审美意象,或端庄雄伟,或飘逸秀丽,或纵横奇崛,各具风貌。而张謇的书法,特别是中晚年书法,则充分体现了雍容肃穆、浑厚凝重的气度美感。

张謇临过数十种碑帖,直至去世前14天提不动笔为止,因而能博采众家之长。中年以后,张謇还专门学习翁同龢的书法风格,进而追摹何子贞,上溯刘石庵。加之张謇甲午状元,官至三品,站位高、交游广、视野宽,因而他的书法自有一种浑厚大气,特别是他晚年作品,如《东奥山庄记》《家诫碑》《太宗欢无四屏条》《书付文峰塔院僧临源》等结体潇洒矫健,线条圆转流畅,笔意坚韧劲拔,行草交织,神融笔畅,笔力沉郁,气度恢宏,一派雍容肃穆之象。

四、 书风文气郁勃、脱俗出新

科举时代的士子,在书法上难免受到“馆阁体”的影响。特别是清代,帖学流行,董赵大行,扼杀了个性,窒息了才干。但张謇并不拘泥于此,而是从各家碑帖中汲取营养,转益多师,博采众长,为己所用,努力摆脱“馆阁”习气,逐渐形成自己的风格。纵观张謇的书法嬗变轨迹,求新求变始终是主线。早期对褚遂良的《枯树赋》《伊阙佛龛碑》用力较深,书风追求平稳,端庄平正,笔力挺劲,严谨工整,如《四时读书乐》《香山寺六屏条》等。高中状元以后随着阅历的磨砺、修养的丰厚,则刻意求变,以颜真卿为主,掺以欧阳询的味道,同时苦习黄山谷,得其神韵,因而其风格由平稳端庄转为凛然爽劲,结字潇洒矫健,笔意坚韧劲拔,如《墨竹赋》等。晚年则致力于孙过庭、怀素等,融会诸家,厚积而薄发,书风质朴而厚重,凝练简约,雍容淳古,形成“张书”风格,如《东奥山庄记》《望稼楼联》等。

张謇书法实践的启示

翁同龢曾赞张謇“字亦雅,非常手也”,其学书轨迹、书学思想等书法实践足以给后人诸多启示。

启示一:师法传统,夯实功底

翻开《张謇日记》, 我们发现张謇临池十分刻苦:二十五日,临《座位帖》;十二日,写赓虞联,醴泉字,读《三国志》;十三日,入冬以来,是日为最寒,读《三国志》,写字;十四日,读《三国志》《魏志》终,写字;十五日,寒如故,砚池水点滴皆冻,写不能终,一字笔即僵;六日,临褚河南《枯树赋》,题次云画梅;七日,临帖一开,写楹联;二十日,看颜鲁公《告身》;二十五日,枚生、晓沧来索书,蔡竹塘索书,午后杨广荫来索书,笔墨之忙,竟日无暇;元霄,为彦升作书,临过庭《书谱》,横卷;十二日,临钟太傅繇帖一通。

张謇主张通过踏实的临摹打下扎实的基本功,继而才能创新。他曾说:“不厌摹仿,摹仿既熟,自无痕迹。更进而自辟新路,成一格局。如采众花而成蜜,不复辨其为何蕊;冶众金于一炉,不复辨其为何金。”

张謇的书法实践启示我们:一位成功的书法家必须植根传统,广临名帖,持之以恒,惟有夯实精湛的书法根基,才能汲古出新。

启示二:突破陋习,力求创新

创新是现代社会的热门话题,张謇之所以在那个“馆阁体”大行其道的书法领域能独树一帜,在很大程度上取决于他尊师守法的同时又不墨守成规,在技法娴熟的基础上把自己对生活、对自然、对前人书法的感悟融入到自己的创作之中。

张謇一生都在探索,临写了许多碑帖,博众家之长,转益多师,努力形成自己的书法风格。难能可贵的是,张謇谨严求精,讲究法度,但又不是一成不变地死守法度。中年以后,张謇苦学黄庭坚,大胆出新,以黄庭坚的侧险造势,弥补自己的圆熟稳正,张扬其激切、坚挺的个性。张謇晚年尤喜怀素草书,他评怀素草书时曾说:“草书于书谱外,惟有怀素自叙最奇纵有法。”张謇曾收藏旧拓《怀素自叙帖》,爱不释手,自云“百冗之暇,偶一披览,正如与奇人怪士作世外谈,益人神智不少”,“素师书所谓是法即非法,非法无非法者,当以禅理观之”。正因为张謇持“是法即非法”的辩证观,所以虽然其书从馆阁体入手,却能不死板、不僵化,进而形成自己的书风。

张謇的书法实践启示我们:学习书法,既要临池苦练,夯实根基,更要突破传统,厚积薄发,力求创新。只有这样,才能创作出个性鲜明的书法精品。

启示三:强调修为,丰富学养

张謇非常重视书法与学识修养的关系,强调人的修养学识决定书法格调的高低。他在品评邓石如与何绍基的书法时曾说:“今人于篆隶多推邓完白,予谓何子贞实驾而上之,一则将气,一则士气,何读书多,邓读书少也。”他认为,读书多则书法宽厚博大,格调高古,而读书少则书法空虚空洞,低调媚俗,何绍基因为读书多,学识修养丰厚,因而书法比邓石如高一筹。因此,张謇除身体力行外,经常告诫子女及学生,要多读书,提高学识涵养,功夫在书外,只有勤练书外功,才能提升书法的品位格调。

张謇的书法实践启示我们:一位成功的书法家不仅要有精湛的书法功底,更要读万卷书、行万里路,用深厚的文化素养来支撑。惟有夯实根基,丰富学养,才能创作出有深度、有厚度,恒久而弥新的不朽精品。

启示四:服务大众,传播文化

书法的基本特征之一是艺术性和实用性兼具。张謇抱着实业救国、教育兴国的思想,以极大的热情和毅力发展实业与教育,他把书法与这种思想联系起来,排除了书法的纯艺术性,将书法与时代、与事业、与生活紧密关联,充分放大书法的实用济世功能,为社会事业服务。最典型的,便是张謇鬻字。为了弥补其实业、慈善资金的短缺,他先后多次开展鬻字活动,如先后发布了《为残废盲哑学校鬻字启》《为慈善公益鬻字启》等,1922年南通发生灾荒,为筹措地方救灾、慈善公益费用,张謇于《申报》刊出《鬻字启事》,卖字一个月,每天写字两小时,所书作品全部用于义卖救灾。张謇年少时即以书闻名,“索书者众”,高中状元、大兴实业教育后,其书法影响更高更广。公开鬻字,除了张謇对自己书法高度自信外,更是因为他的书法深受社会各界的喜爱,“七旬千纸落江湖”名至实归。

张謇对书法教育特别重视,在其创办的许多学校都开设书法课,注重因材施教,依据学校的等级、层次、专业不同,对学生学习书法提出不同的要求。张謇特别重视师范生的书法教育,在创办通州师范学校后,提出把书法作为国文中的一个重要内容,不但要求学生学习真、行、草三种书体,而且要掌握书法教学的技巧方法。他还曾亲自给伶工学社的学生批阅书法作业,亲自为学生选取碑帖,印为课本。

张謇非常注重书法“成教化、助人伦”的社会功能,在其创办的学校中,他都亲题校训,制成匾额,给学生以耳濡目染、潜移默化的影响。为了建设家乡、美化环境,点缀南通地方风景,张謇为许多地方题名题字,供民众和游人欣赏。如“渡海亭”“石林阁”“清远楼”等,这在当时对提高广大民众的文化素质和艺术修养起到了积极的作用。张謇为人正直,还常用书法来弘扬正义,乡人杨梅汀不仅能为民涉险,而且十分孝顺继母,为褒奖这种美德,在杨梅汀死后,张謇亲自题写了“孝威先生”匾送给杨家后人。对于纯朴地方的民风民俗产生了十分积极而深远的影响。

张謇的书法实践启示我们:书法是大众的艺术、生活的艺术。惟有深入生活,扎根基层,服务人民,古老的书法艺术才能更加焕发生命的活力。

晚清著名经学家、书法家俞樾曾送给张謇一副对联,“陈太丘如是其道广,颜鲁公何止以书名”。对张謇的学术、事业和书法等给予了高度评价。近年来,随着世界各地对张謇的研究逐步深入,有“同、光间书法第一”美誉的张謇书法也必将得到业界的高度重视,对张謇书法的研究也将进一步深化。限于水平,本文仅不揣浅陋,略陈管见,抛砖引玉,期待致力于张謇研究的专家学者指疵匡谬。

(作者为海门区书法家协会主席,本版图文据蔡卫东所著《张謇书法艺术赏析》。本文有删节。)

家诫碑两面刻石

【款识】倚锦楼石屏铭,啬翁。民国十年五月 【款识】家诫,啬翁。民国十年辛酉八月 【尺寸】纵61.5cm 横160cm 厚9cm

【赏析】张謇爱子但不溺子,对儿子张孝若管教严格,悉心教诲,从不宠溺。1921年立《家诫碑》告诫、勉励子孙。此碑正反两面,正面是《倚锦楼石屏铭》,通过对石屏风的来历和品性的描绘,展现张謇纯净、正直、高洁的性情。背面是《家诫》,告诫并勉励子孙后代谨言慎行、忠厚诚信、行为端正、热爱读书等,足见张謇在教育后辈方面用心良苦。这些家训看似朴实简单,却是张謇一生的感悟,随着张謇家族代代相传,彰显了润泽后人的强大影响力。此作一丝不苟,端庄沉稳,方正茂密,横轻竖重,结字开阔雄劲,笔力浑厚,除家诫内容警人外,其书写态度也足以给人以启迪。

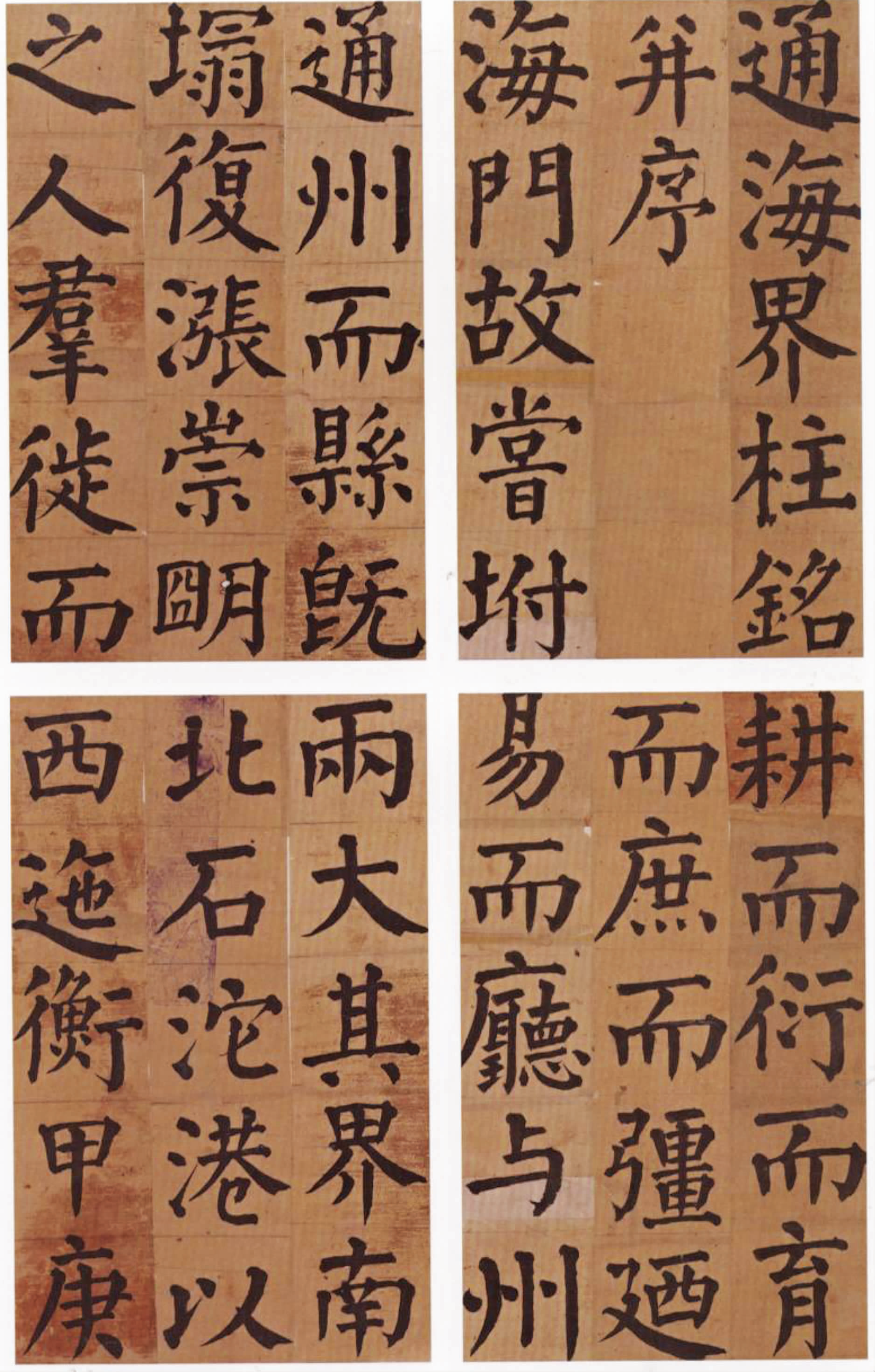

通海界柱碑(之一)

【尺寸】22.5cm×41.5cm

【赏析】光绪二十七年(1901),通海垦牧公司正式成立,张謇任总理。这是我国近代第一个按股集资方式创办的农业公司。通海垦区地跨南通、海门两地,总面积达12万3千多亩。为平息两地百姓的争执诉讼,必须由官方立下界碑。张謇亲自带上图志往海门,根据现状商定划界方案后,又与州厅一起考定分界:海门所属苏、狼两营兵田之北界,即为吕四场,以三补堤之南界为南通与海门之分疆。十月三十日,张謇撰成“通海界柱铭并序”。张謇与通州直隶知州琦珊、海门厅同知梁孝熊等亲莅分界处察视,划定通、海分疆,在小沙洪西边合兴镇河湾北侧竖立了通海界碑,张謇亲书碑文。目前流传的“通海界柱铭并序”约有三个版本:一是《海门县志》辑示的“通海界柱铭”,二是张熙瑾选编的《古诗咏海门》所选的“通海界柱铭”,三是九州出版社2001年版《中国历代碑刻书法全集》收录的“通海界柱铭并序”。此作用笔逆起顿收,结字方正茂密,横轻竖重,笔力浑厚,开阔雄劲,尽显颜字风范。

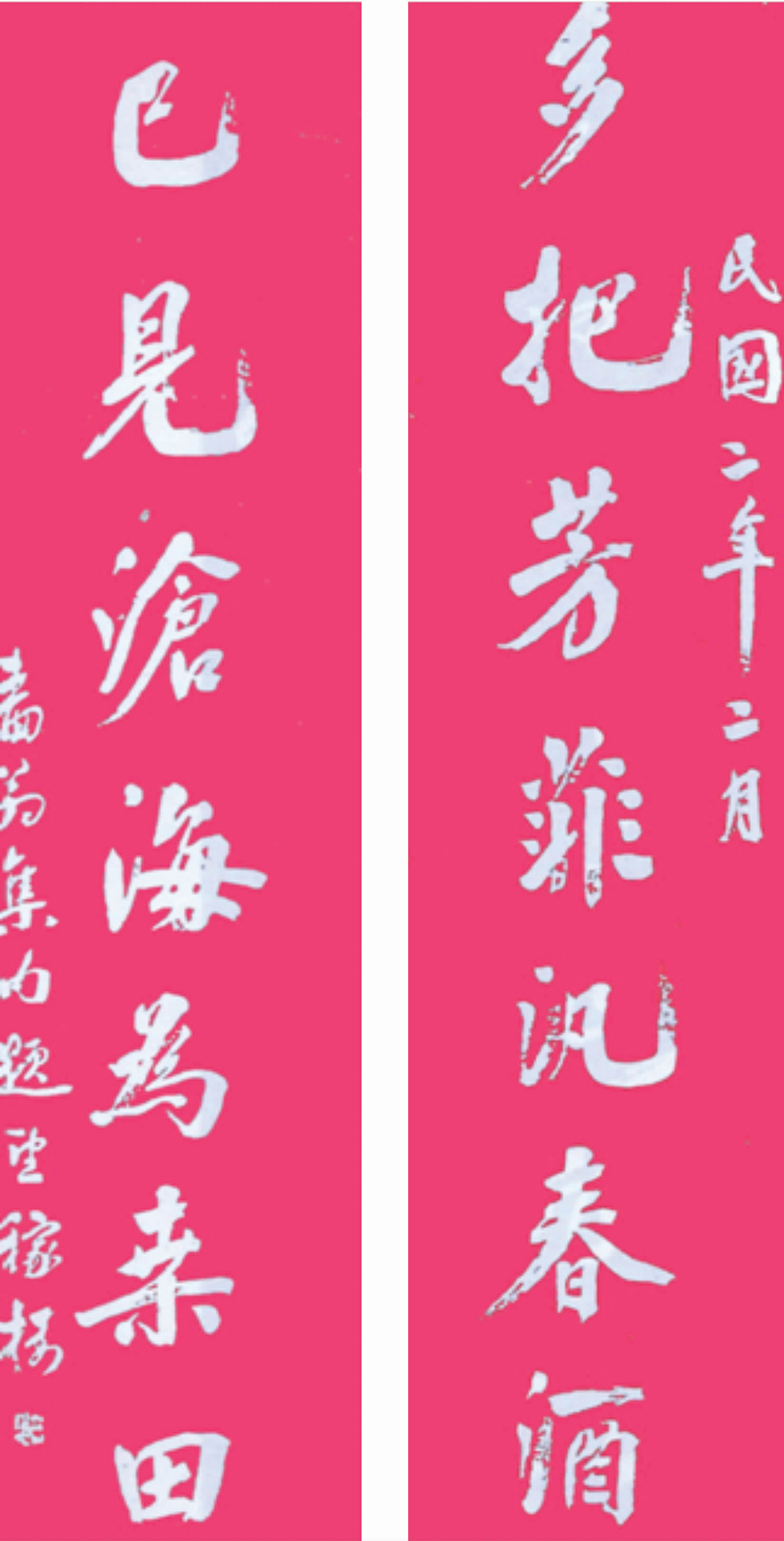

多把芳菲汛春酒,已见沧海为桑田

【款识】民国二年二月,啬翁集句题望稼楼

【赏析】 清光绪二十七年,张謇历尽千辛万苦,终于在江苏南通的沿海滩地,建成了中国历史上第一个股份制公司——通海垦牧公司。公司建有瞭望台,张謇取名“望稼楼”,并为望稼楼亲题此联。纵观此联,每一字都显得既端庄雄伟,又生动活泼,还略显苍劲有力。从笔势上看,张謇书写此联运笔速度应该比较迅捷,透过字里行间,我们分明可以体会到张謇在经过数年开垦、荒芜海滩成良田后的喜悦心情。

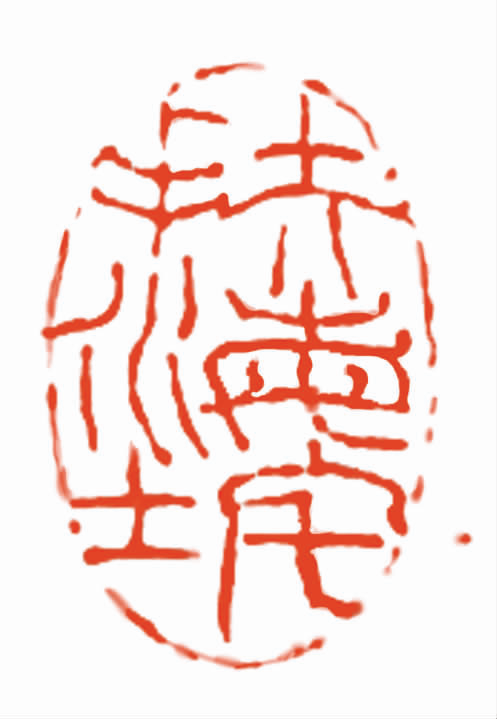

通州张謇之印

甲午状元

季直

东海啬翁

张氏季子鉴赏

张謇之印

扶海垞

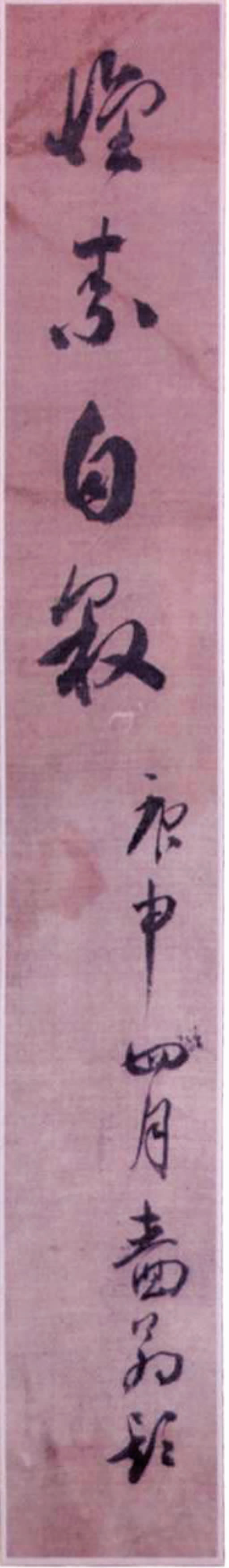

怀素自叙

【款识】庚申四月啬翁题

【尺寸】26.5cm×3.5cm

【赏析】2008年4月21日,《海门日报》刊出了《张謇藏旧拓〈怀素自叙帖〉重出江湖》一文,文中详细讲述了海门洪先生在其母亲陪嫁之物中发现的几十张旧书稿,由此失踪近80年之久的张謇藏旧拓《怀素自叙帖》浮出水面。《张謇全集》第五卷(上)第278—279页明确记载,1920年,张謇有“题怀素自叙卷后”一稿。该旧拓首页为封面,系张謇手书“怀素自叙,庚申四月啬翁题”。第2—51页为旧拓内容,第52—55页为释文,第56—59页为张謇手书题《怀素自叙帖》卷后及补记。在59个页面中,张謇批注或题字的有28个页面,盖有张謇印章的达8处之多,可见张謇对怀素草书及此旧拓之酷爱。张謇晚年尤喜怀素草书,曾评怀素草书说:“草书于书谱外,惟有怀素自叙最奇纵有法,欲得之久矣。”这本《怀素自叙帖》是张謇终生追求的宝物,也凝聚了张謇很多的心血。张謇爱不释手,自云“百冗之暇,偶一披览,正如与奇人怪士作世外谈,益人神智不少”(《张謇全集》第五卷)。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016

苏公网安备32068402000011号 备案/许可证号: 苏ICP备2022036442号-1 互联网新闻信息服务许可证编号:32120210016